最近のレッスンで、複数の生徒さんから似たような質問を続けていただきました。

「楽譜のこの記号って、どういう意味ですか?」

そこに書いてあったのは「スラー」。なめらかに演奏するという意味で、楽譜にはよく出てくる音楽記号です。

ただ今回ちょっと特殊でわかりにくかったのは、「スラー」がよくある弓形ではなくS字の形をした「スラー」だったこと。

ということで、今回は

- S字の「スラー」が使われている楽譜の例

- その他、まぎらわしい「スラー」

について書いてみます。

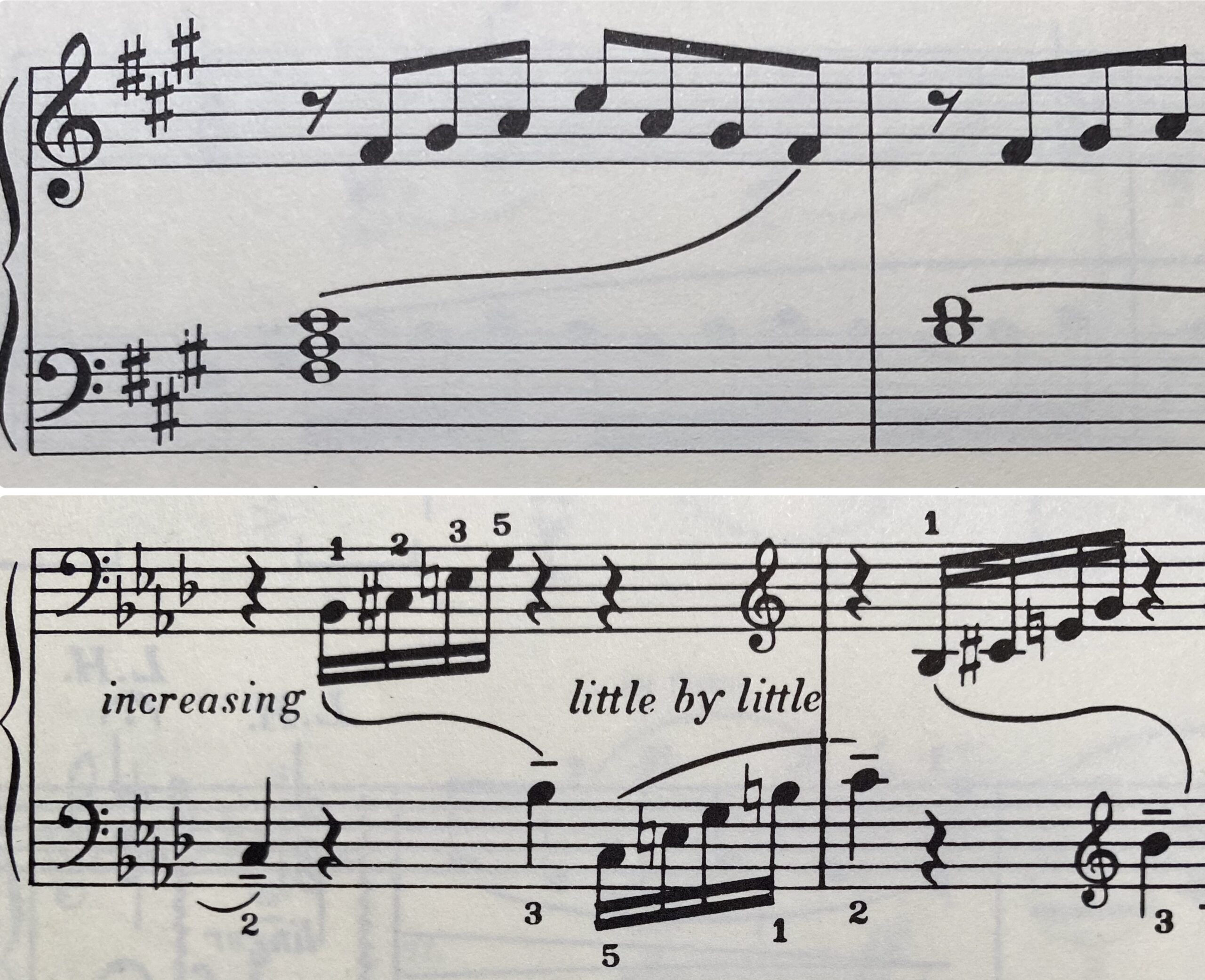

S字のスラーの例

まず、今回のテーマであるS字のスラーの例をいくつか見てみましょう。

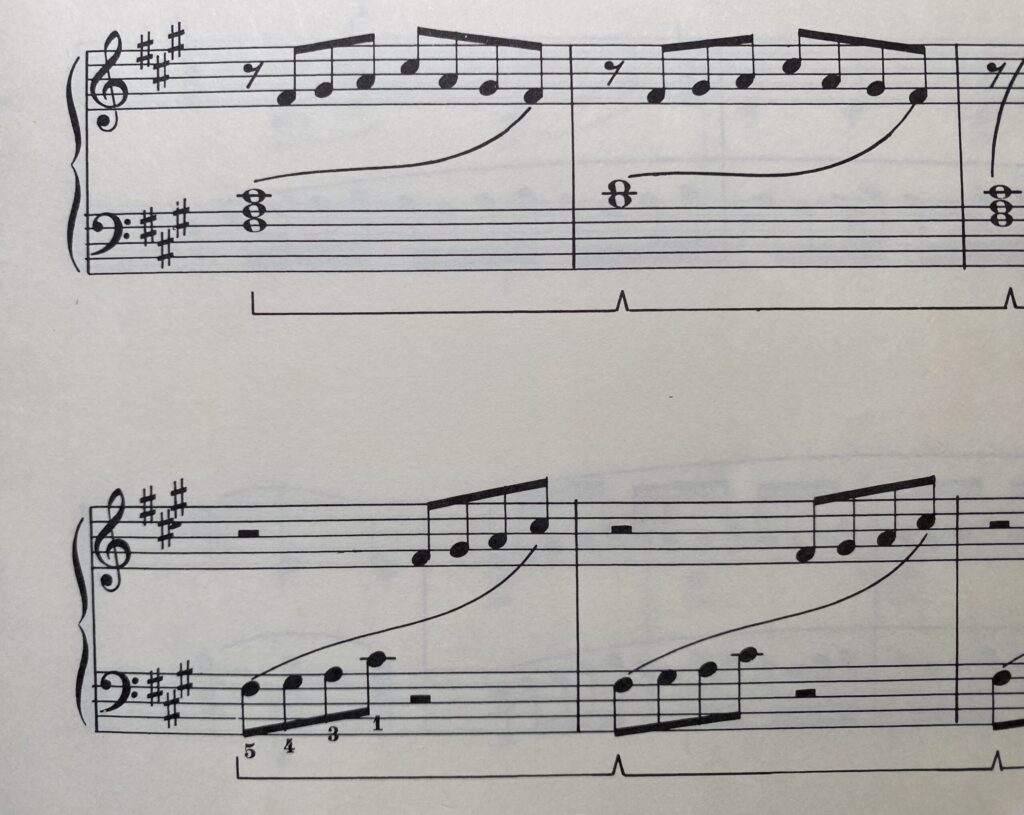

バーナム全調の練習「アイロンかけ」「手で書こう」

使用楽譜→バーナムピアノテクニック 全調の練習

左手から右手へつながる「スラー」が書いてあります。

左手から右手へと1小節を一息に、なめらかに演奏してほしいという意味で、このようなS字型になっています。

弧の始まりと終わりの音だけつなげているように見えて「どういう意味なんだろう?」と迷ってしまった、とお話される生徒さんもいました。

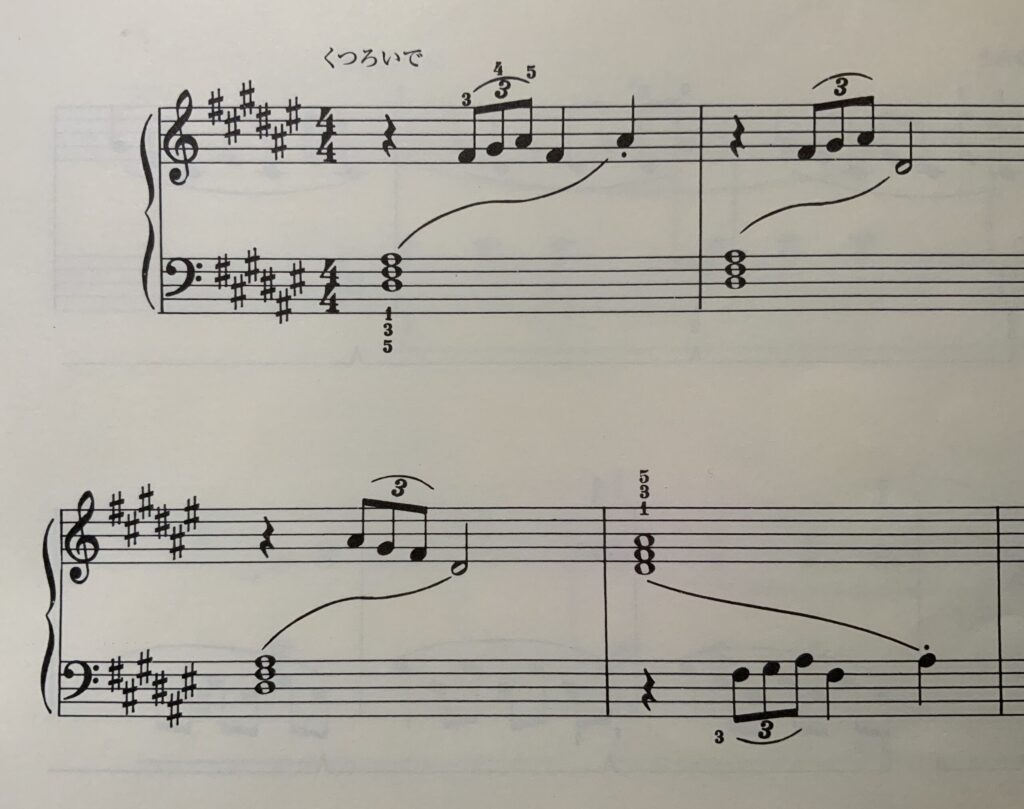

ギロック叙情小曲集より「冬の風景」「魔女の猫」

使用楽譜→ギロック 叙情小曲集

バーナムと同じように、左手と右手が流れるように一息で演奏したい箇所で、S字のスラーが使われています。

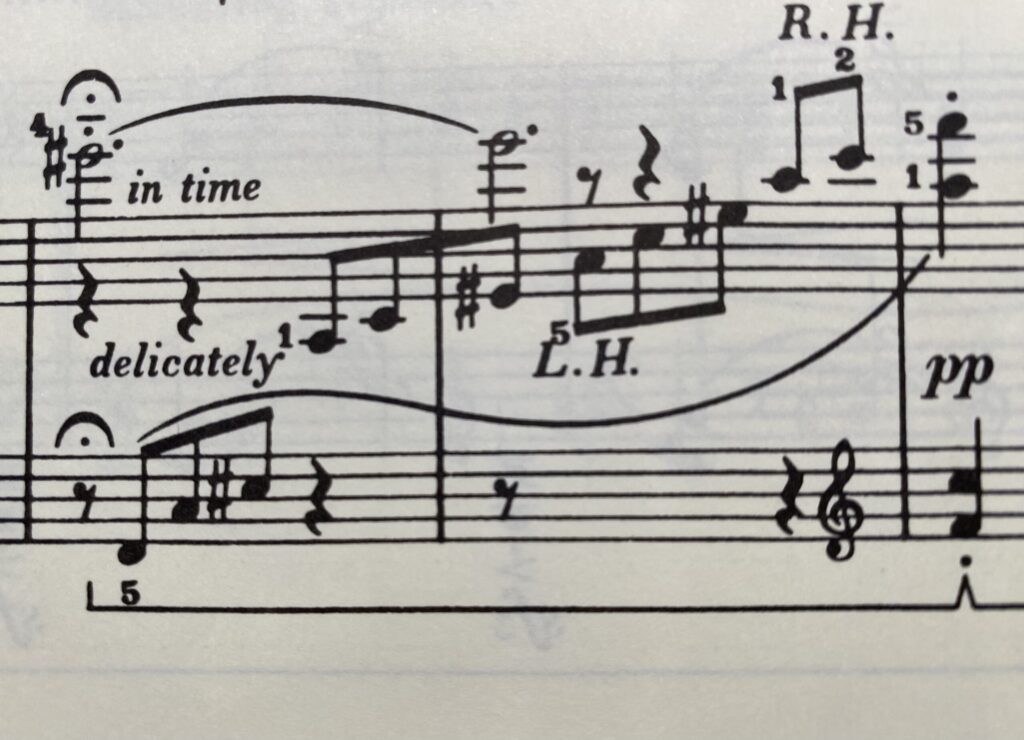

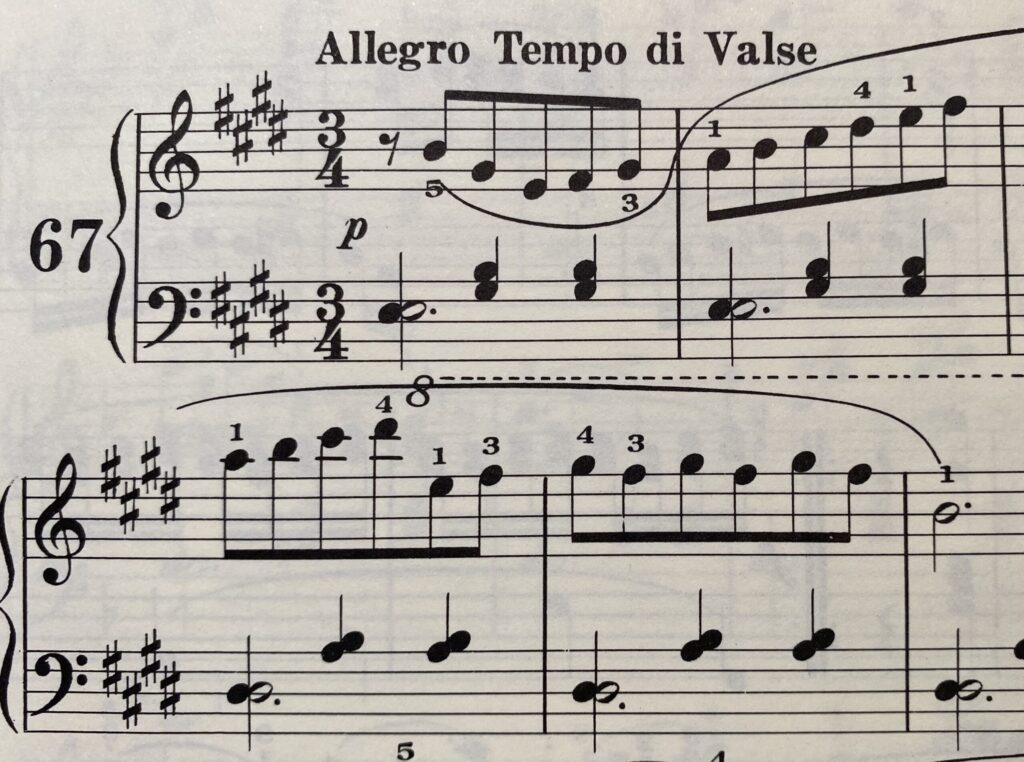

ツェルニー リトルピアニスト67番

使用楽譜→ツェルニー リトルピアニスト

バーナムやギロックの例とは違って右手のスラーですが、ここにもS字の形のスラーがあります。

ふつう、スラーが上向きの弓形か下向きの弓形か?は、音符の棒のほうではなくタマのほうをつなぐ場合が多いです。そういう意味で、このように記譜されたのではないかな?と思います。

ただし、スラーの向きは必ずしも音符のタマの側ではない場合もあります。

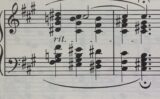

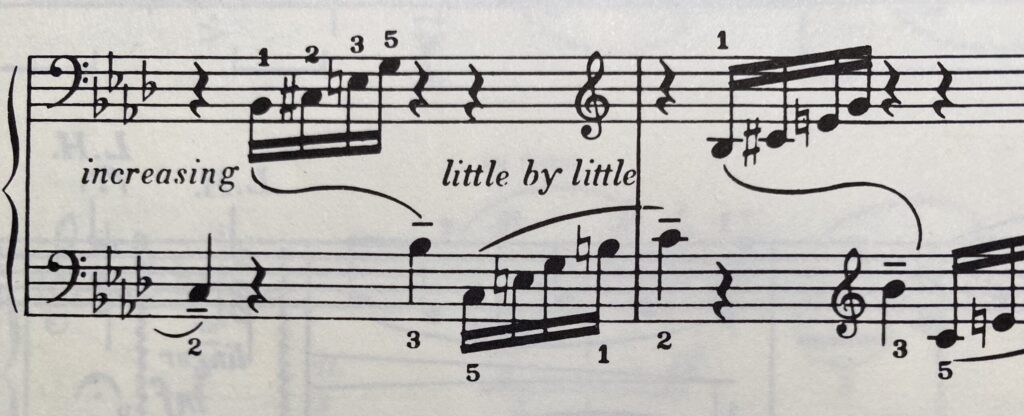

わかりにくいスラー(段を超えるスラー)

そのほか、間違いやすいスラーの形の例です。

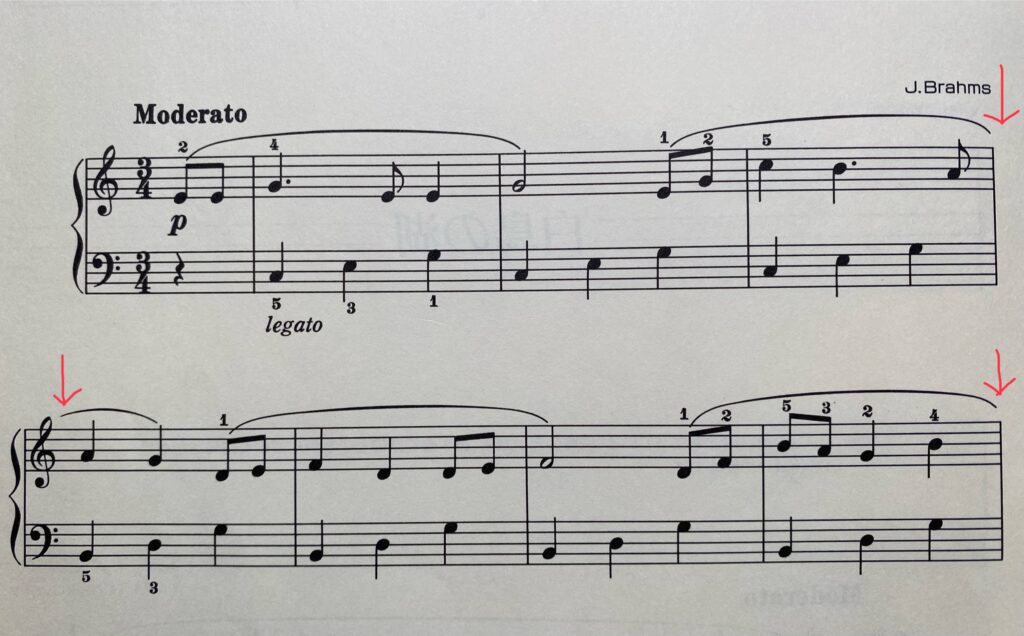

おとなのためのピアノ曲集クラシック編1の、ブラームスの「子守歌」とシューベルトの「子守歌」の例を見てみましょう。

楽譜の段が変わるとき『スラーが切れている』と誤解してしまうことが、よくあるのです。

ブラームス「子守歌」

使用楽譜→おとなのためのピアノ曲集 クラシック編1

1段目から2段目の右手、そして2段目から3段目の右手。どちらのスラーも、段を超えてつながっています。

赤ペンで書き入れた部分を見てみると、スラーの弧は音符の上で閉じていません(終わっていません)。

こうして開いている書き方のスラーは次の段まで続いている、と判断するのです。

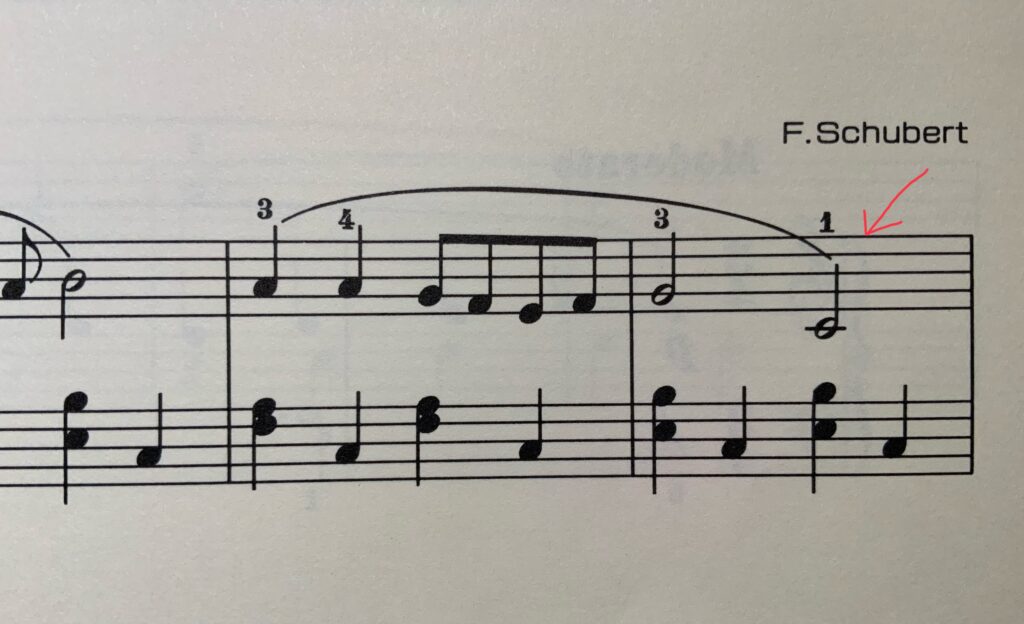

シューベルト「子守歌」

それに対して、こちらはスラーが段の終わりで切れている例です。スラーが音符の真上でちゃんと閉じています。

スラーはここまで、というわかりやすい書き方です。

まとめ

今回はS字のスラーを中心に、スラーについてのよくある誤解について書いてみました。

楽譜にはいろいろなバリエーションがあるので、楽典の本にすべての答えは載っていません。

なので、わかりにくかったり誤解しやすいことは、たくさんあるのですよね…

レッスンで複数回いただいた質問は、「他にも迷っていたり誤解したりしている人がいるかも?」と思って、今後も記事にしていく予定です。

ということで、レッスンでは気軽にご質問くださいね〜\( ˆoˆ )