臨時記号のルールについて誤解している人は、少なくありません。

先日のレッスンでのこと。生徒さんに譜読みのミスがありました。

「えっ!左手のシに書いてある臨時記号のフラット♭は、同じ小節の右手には効き目がないのですか?!」

ミスの原因は、臨時記号のルールを中途半端に覚えていたからでした。

今回は実際の楽譜の例を見ながら、誤解している人が多いポイントについて解説してみます。

臨時記号は『同じ高さの音のみ』有効

臨時記号は『記号(フラット、シャープ、ナチュラルなど)があらわれた箇所から、同じ小節の終わり(小節線まで)の同じ高さの音に限って』その効力があります。

間違いやすいのは『同じ高さの音に限って』というところ。

つまり、オクターブが違うと臨時記号の効力はないのですね。

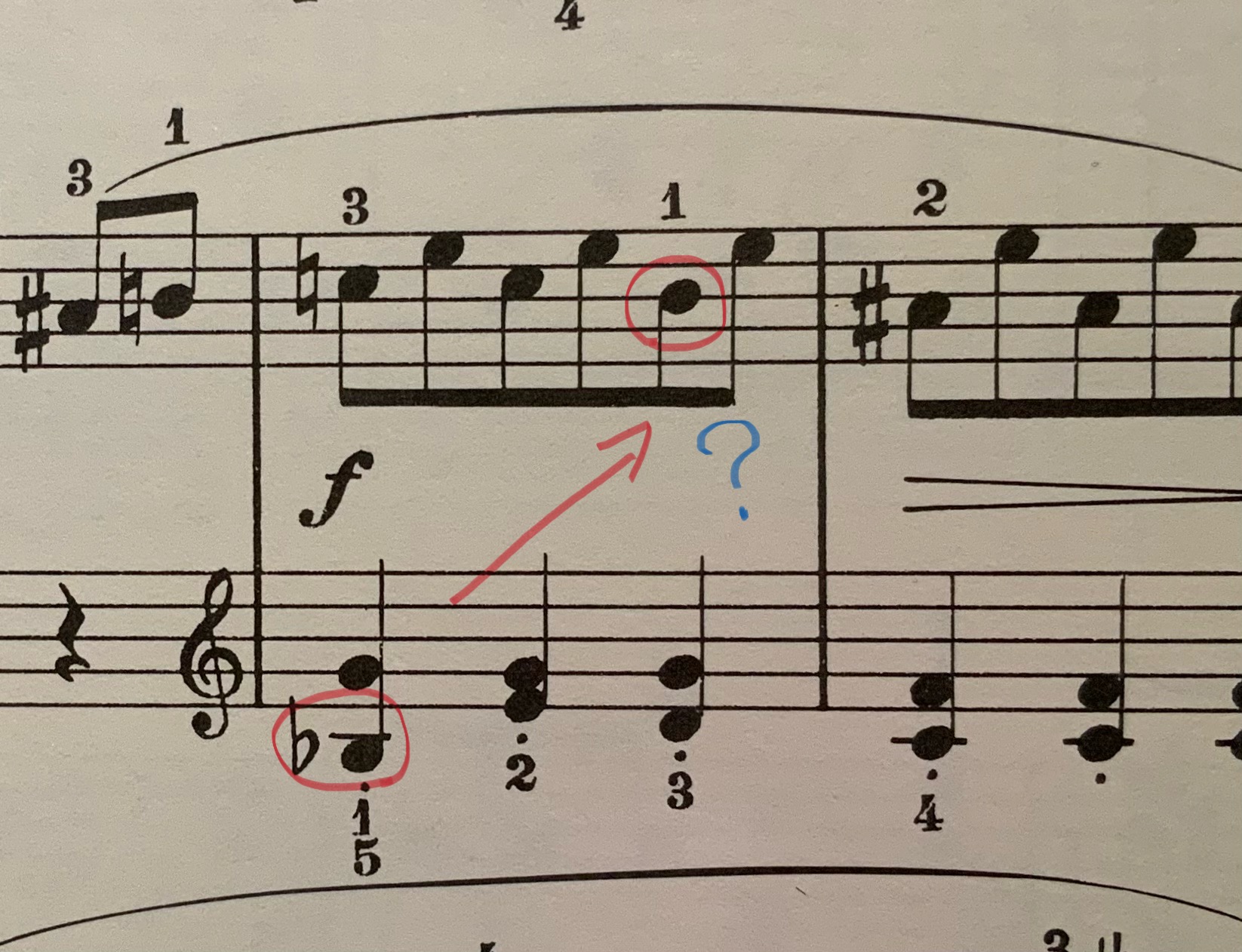

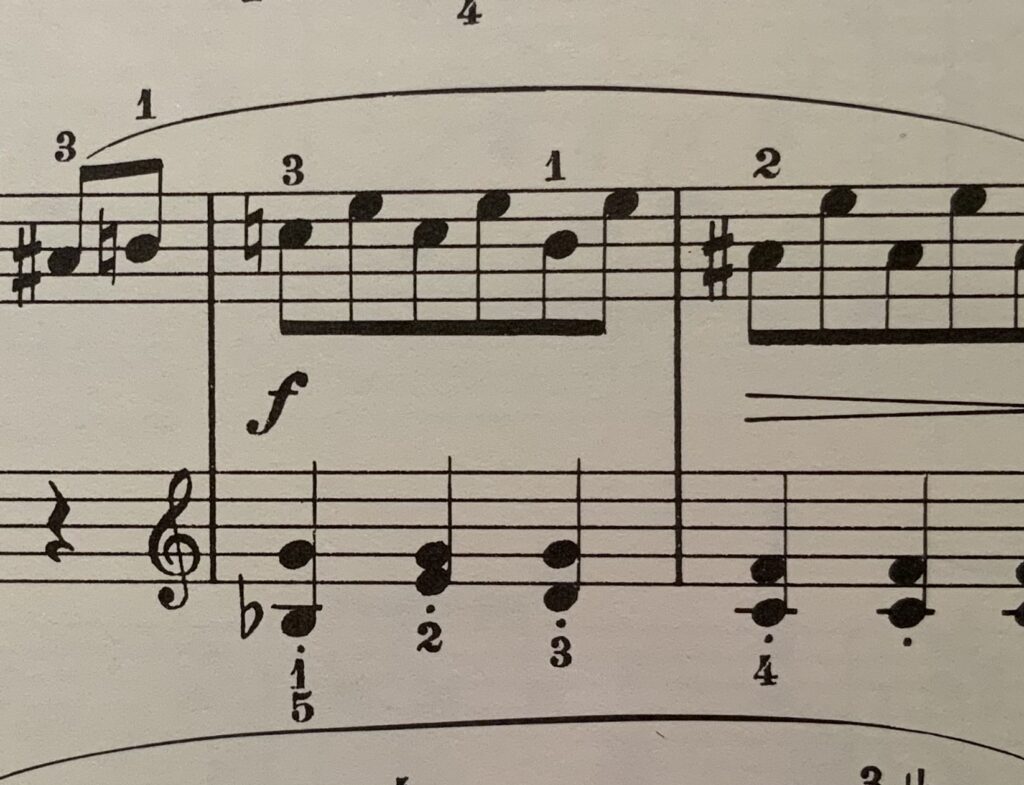

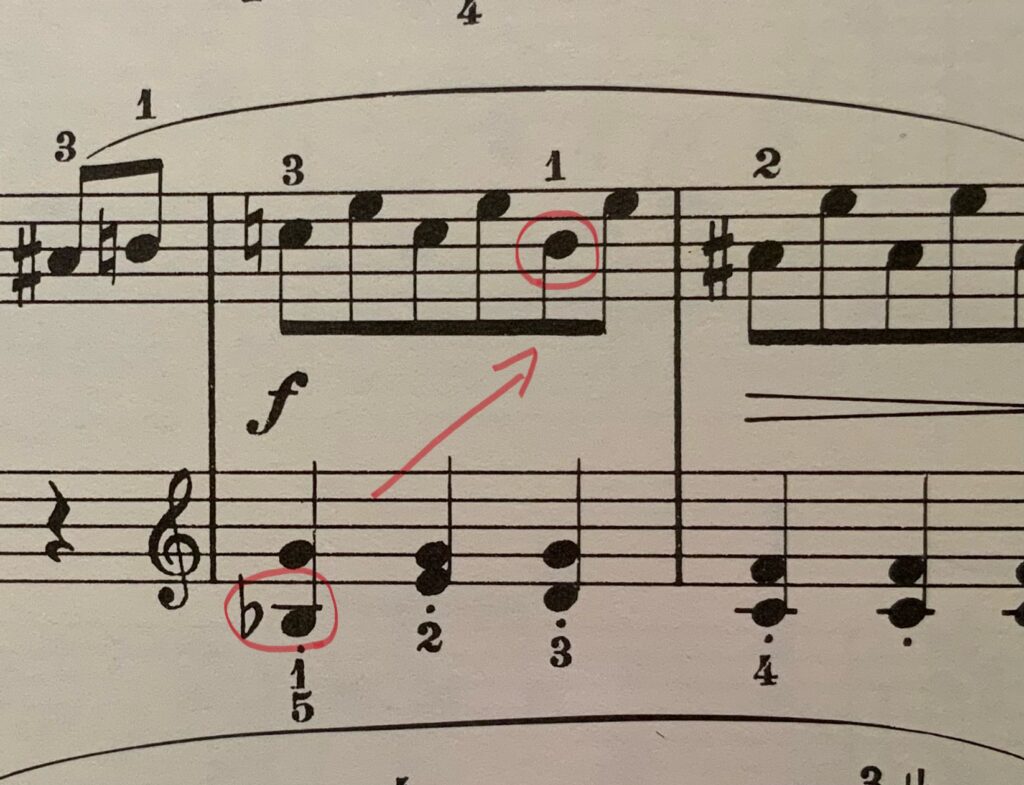

【例】妖精の踊り/グリーグ

レッスン曲はグリーグ作曲『叙情小曲集』より「妖精の踊り」でした。

左手のシには、臨時記号としてフラット♭がついています。

生徒さんは、そのあとの同じ小節内の右手のシにもフラットが有効だと思って、ここもフラット(黒鍵)で弾いていました。これが間違いなのです。

右手のこのシは、フラットの効力がないシ(白鍵)なのです。

こんな曲です↓レッスンの参考として、ゆっくりめに演奏しています。

使用楽譜→ロマン派ピアノ小品集4

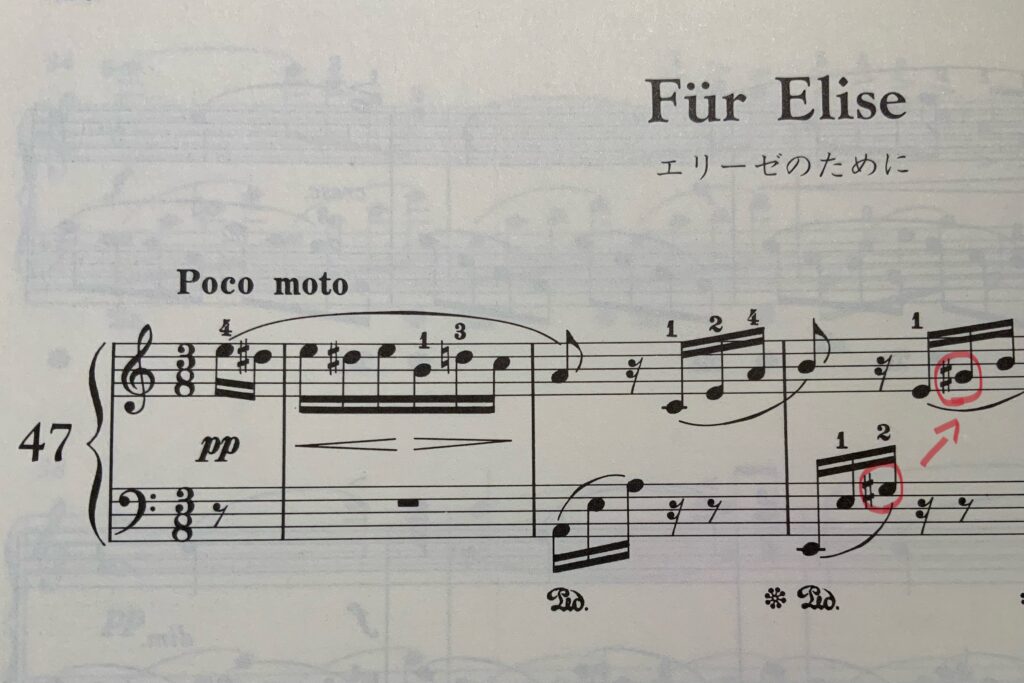

【例】エリーゼのために/ベートーヴェン

ほかの曲の例も見てみましょう。

ベートーヴェン作曲の「エリーゼのために」。有名な冒頭部分から、臨時記号の記載方法の良い例があります。

使用楽譜→ピアノ名曲110選グレードA

左手のソのシャープ♯のすぐあとに、同じ小節内で右手にソのシャープ♯が書かれています。

これは必要な臨時記号です。

オクターブが違うので、もしシャープがなかったら、右手のソは白鍵のソで弾くことになるからです。

親切心による記譜が、誤解の原因かも?

意外なことに、上級レベルの曲を弾いていても臨時記号について知識についてあいまいなままの人は多いです。

それは、楽譜のていねいな記譜に慣れてしまっているのが原因かもしれません。

というのは、楽譜には必要のない臨時記号まで、親切心によって書かれていることが多いのですね。

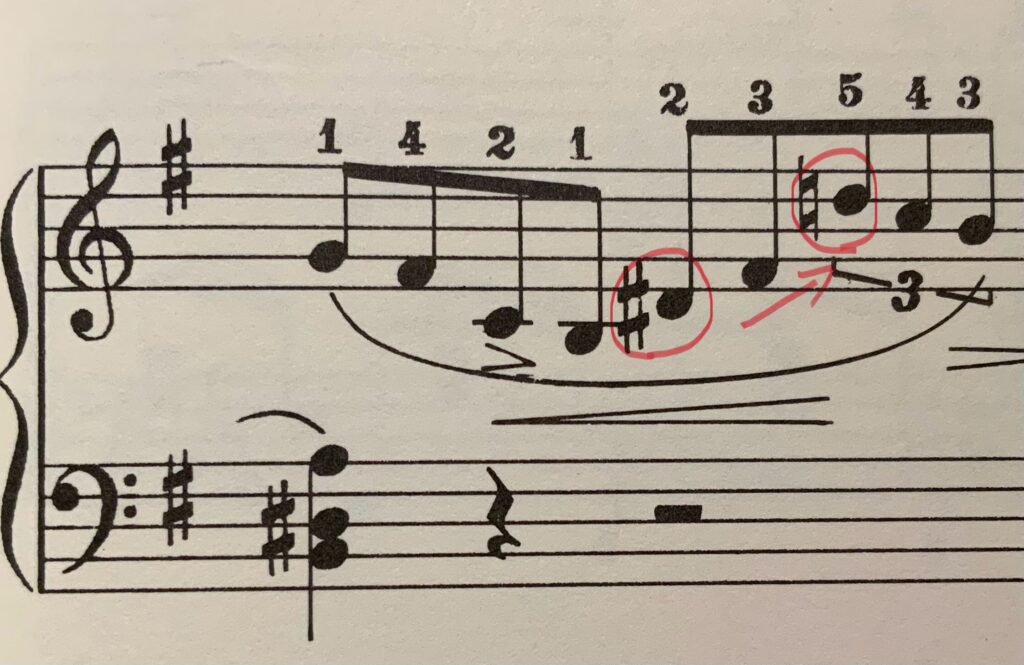

【例】前奏曲第4番/ショパン

使用楽譜→ロマン派ピアノ小品集4

オクターブ上のレに、ナチュラルが書かれています。

復習になりますが、臨時記号の効力は『記号(フラット、シャープ、ナチュラルなど)があらわれた箇所から、同じ小節の終わり(小節線まで)の同じ高さの音に限って』です。

記譜のルールに従えば、ここは何も書かれていなくても白鍵のレになります。

3連おんぷのレにはナチュラルは書かれる必要はありません。

おそらく「わかりやすいように」「間違わないように念のため」という親切心?でナチュラルが付けられたのでしょう。

実際にこうした楽譜は多いです。また、この記譜が間違いなわけではありません。

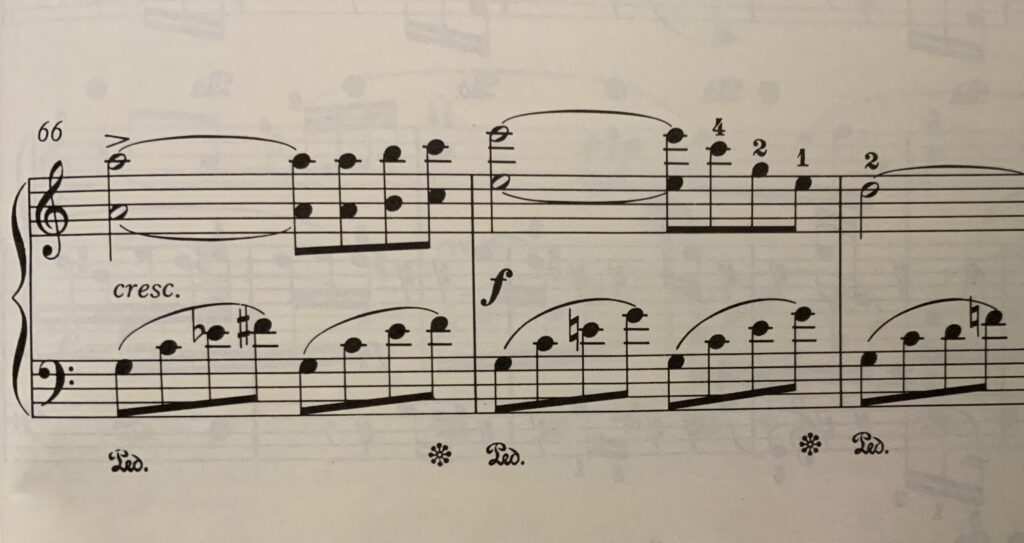

【例】アヴェ・マリア/グノー

ほかにも、もともと必要のない臨時記号が親切心?によって書かれた例を見てみましょう。

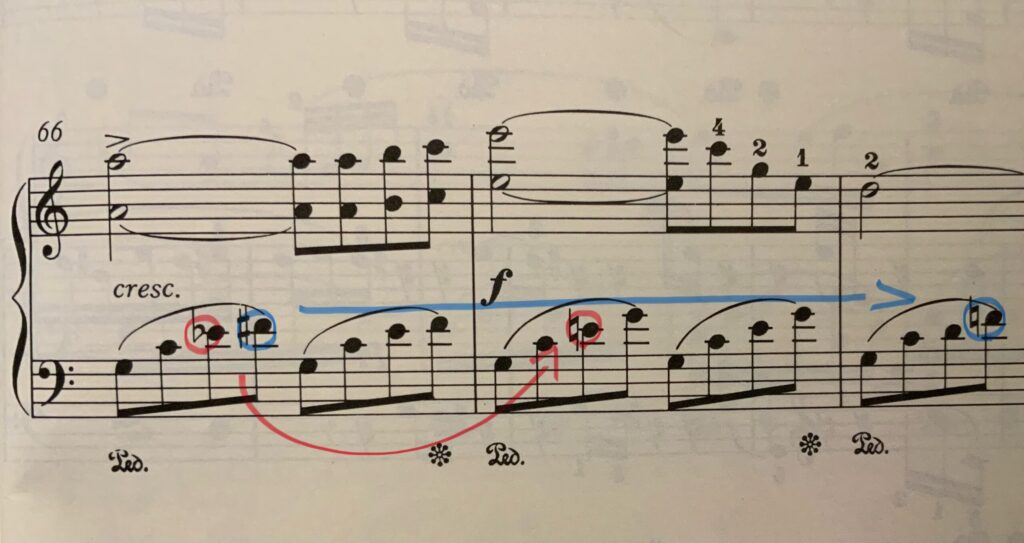

ここには必要のない臨時記号が2箇所書かれています。どことどこか、わかりますか?

使用楽譜→ピアノ名曲110選グレードA

正解は…

2小節目のナチュラルは、ほんとうは必要のない臨時記号です。最初の小節のミのフラットは、2小節目のミのには効き目はないからです(赤ペンの書き込み)。

3小節目のシャープは、ほんとうは必要のない臨時記号です。最初の小節のファのシャープは、3小節目のファには効き目がないからです(青ペンの書き込み)。

楽譜のルールは少しずつ覚えていきましょう

だれかが間違えるところは、たいてい他の人も間違えやすいところです。

なので、もし間違えていたとしても「あ〜(>_<)楽典の知識がなくて恥ずかしい〜」なんて思わなくて大丈夫!!

複数の生徒さんから出た質問は今後のためにも、ほかの皆さんと共有するためにも、こうしてブログに書いています。

もちろんレッスンでもちゃんと解説しますが、記事にしたものはいつでも使えるし、同じような質問が来たときに参考資料としてLINE送信することも。

とっても便利なのですよ^_−☆