ピアノ教本の定番、ツェルニー(チェルニー)練習曲。

あまりにもたくさんのツェルニーがあるので、

- 楽譜ごとの難易度順がわかりにくい(*_*)

- ツェルニーの1冊目ならどれ?

- 自分のレベルに合うのは?

という声をよく聞きます。

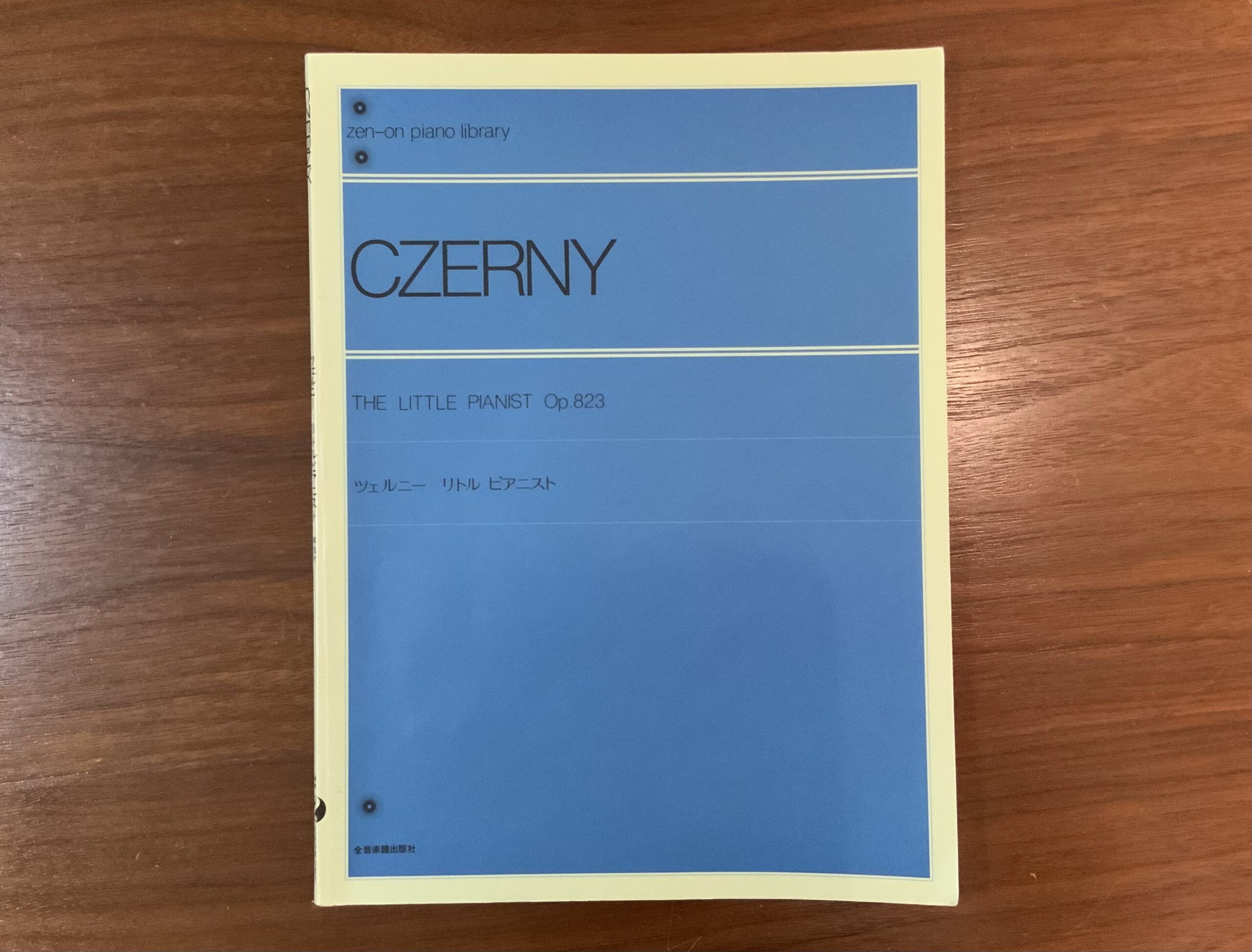

うちの教室では、大人の初心者さんの最初のツェルニーとしておすすめしているのが「ツェルニー・リトルピアニスト」です。

「ツェルニー100番」と比較してゆるやかに難易度が上がっていくので、学習に無理がないからです。

今回は「リトルピアニスト」の特徴と、曲を演奏する上でどんなふうに役立つのか?をYouTube動画とともに紹介をしていきます。

ツェルニー「リトルピアニスト」と難易度と特徴

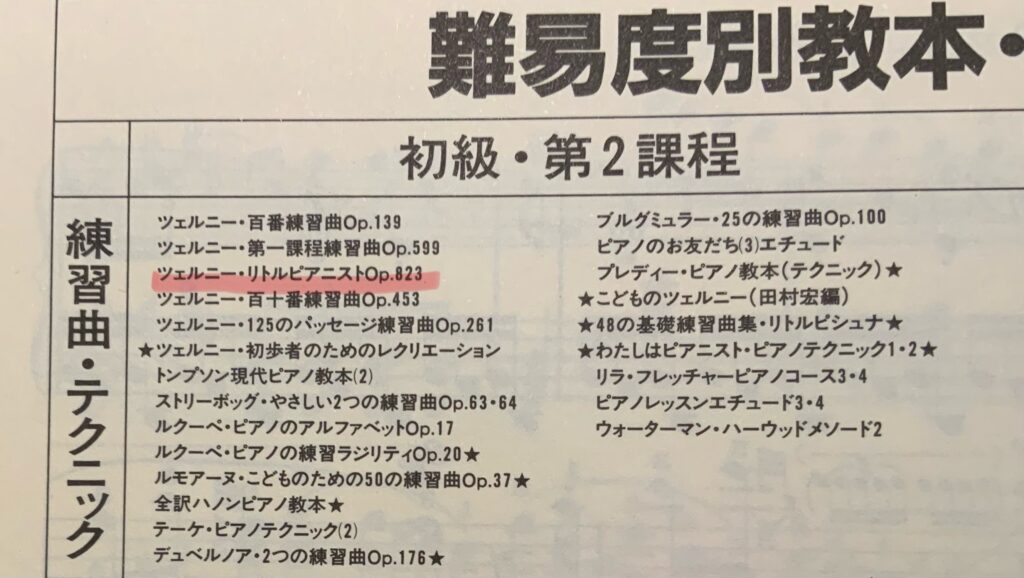

全音の難易度表では【初級・第2課程】

全音楽譜出版社の難易度表によると「ツェルニー・リトルピアニストOp.823」は初級・第2課程です。

ただし、このレベル分けはおおまかな目安でしかありません。

「リトルピアニスト」は全73曲。

だんだんと曲の長さが長くなり、テクニックの多様性が増していく練習曲なので、1冊のなかで難易度に差があります。

同じ初級・第2課程のカテゴリーに「ツェルニー100番」や「ブルグミュラー25の練習曲」も入っていますが、

- 「ツェルニー100番」より「リトルピアニスト」が全体的にやさしい

- 「ブルグミュラー25の練習曲」後半より「リトルピアニスト」後半が難しい

というレベル感。

のちほど「ツェルニー100番」と詳しく比較します。

まったくの初心者から「リトルピアニスト」は使える?

ドレミの譜読みから始める初心者の場合、「リトルピアニスト」を使うのはまだ早いです~_~;

バーナムピアノテクニックの難易度との比較では、少なくとも3冊目のバーナム1に入るくらいの経験が必要でしょう。

バーナムでは古典的な伴奏形(🎵ドソミソや♩ドミソドミソ)のテクニックは入っていないので、その練習を補うことができます。

『リトルピアニスト』なのだから、こども向けでは?

教本のタイトル『リトルピアニスト』=小さなピアニストの直訳から、「こども向けツェルニーなのでは?」という印象かもしれませんが、大人もこどもも使える練習曲です。

全音の楽譜は、子どもっぽいイラストが付いていたり漢字にふりがながふってある、ということもありません。

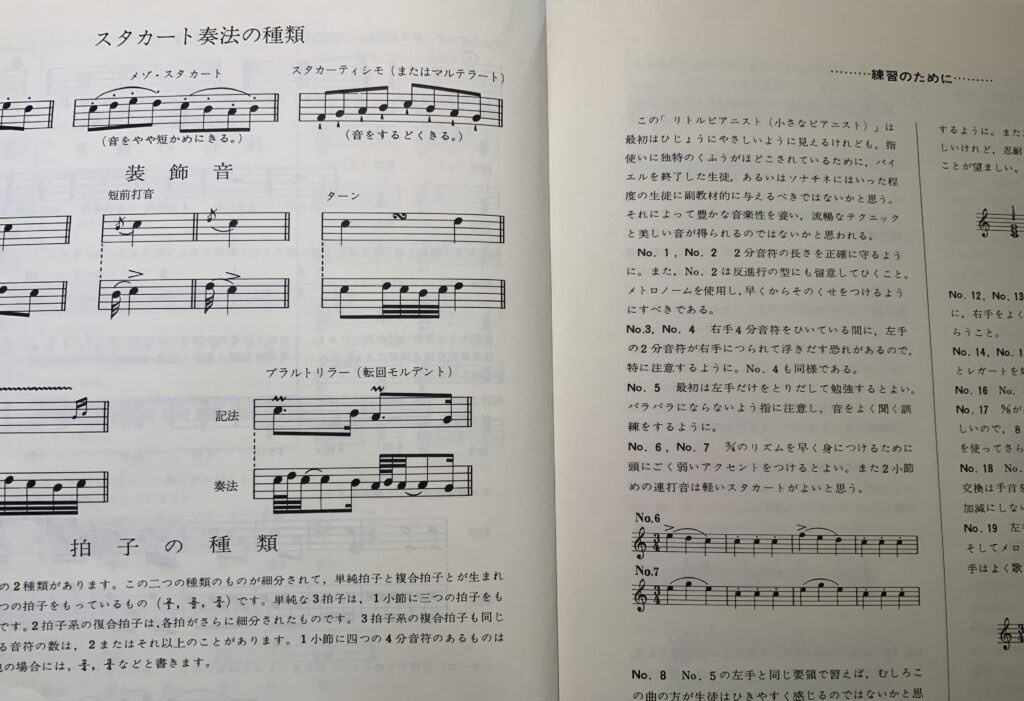

巻頭の楽典の説明や1曲ごとの解説は↓むしろ大人向けです(解説のすべてを理解できなくても大丈夫です!)

ソナチネによく出てくるようなメロディやテクニックの基礎が使われているので、モーツァルトやベートーヴェンの曲を弾いてみたい!と考える人には、とくに実用的な教本です。

「ツェルニー30番」が難しくて挫折してしまった人にも「リトルピアニスト」はおすすめです。第1番からではなく自分のレベルのちょうど良いあたりから進めて、譜読み力とスキルを身につけていきましょう。

なぜ『ツェルニー100番』よりも『リトルピアニスト』がおすすめ?

「ツェルニー100番」は、実はかなりスパルタな練習曲なのです!

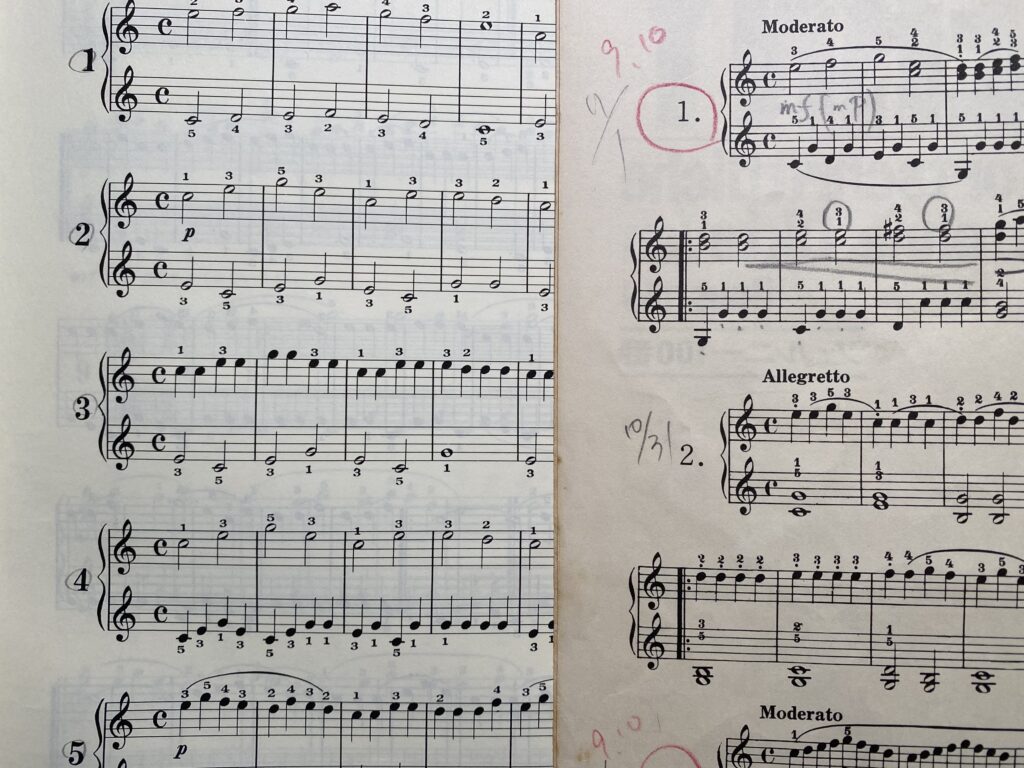

下の写真↓左は「リトルピアニスト」、右は「ツェルニー100番」

最初の第1番から最後の曲(リトルピアニストは第73番、ツェルニー100番は第100番)まで、「リトルピアニスト」のほうが「ツェルニー100番」よりやさしいです。

昔ながらのツェルニーの進み方は「ツェルニー100番」→「ツェルニー30番」→「ツェルニー40番」→「ツェルニー50番」→「ツェルニー60番」が定番。

しかし「ツェルニー100番」の全100曲すべてをコンプリートする人は、少なめです。

理由は「ツェルニー100番」の後半の数10曲は「ツェルニー30番」よりも難しくなっている(この段階でやるにはマニアックすぎる)からです。

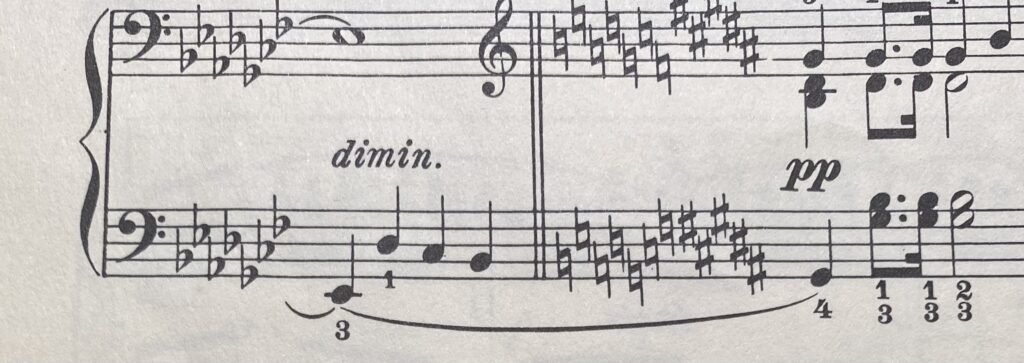

たとえば「ツェルニー100番」第92番↓は調号が♭7つ。しかも途中で♯5つに転調します。

こども時代の私も、先生の指示で「ツェルニー100番」で練習した曲は半分以下。ある程度の実力がついたところで「ツェルニー30番」に進みました。

こどもは時間がたっぷりあるように見えて、専門を目指すとなると【やるべき曲】がたくさん。ショートカットも必要です(^^;;

いっぽう、大人からピアノをはじめる趣味ピアノの場合、「リトルピアニスト」のレベルはちょうど良いのです。

「リトルピアニスト」の後半は曲の長さが長くなり、難易度も上がりますが、最後のあたりも難しすぎることはありません。

せっかく取りかかった教材は中途半端で終えるよりも、コンプリートできた方が気持ち良いですよね♪

「リトルピアニスト」でこんなテクニックが身につきます

ゆるやかに難易度を上げていく『リトルピアニスト』。進んでいくうちに、古典派のソナチネのような曲があらわれてきます。

「これって練習曲なの!?ソナチネかと思った!」と思われるような、音楽的な演奏を目指したいですね(^-^)

具体的に「リトルピアニスト」を練習することで学べるテクニックを、見ていきましょう。

単純な指の速さが必要となる曲ではなく、バラエティに富んだ曲をピックアップしてみました。

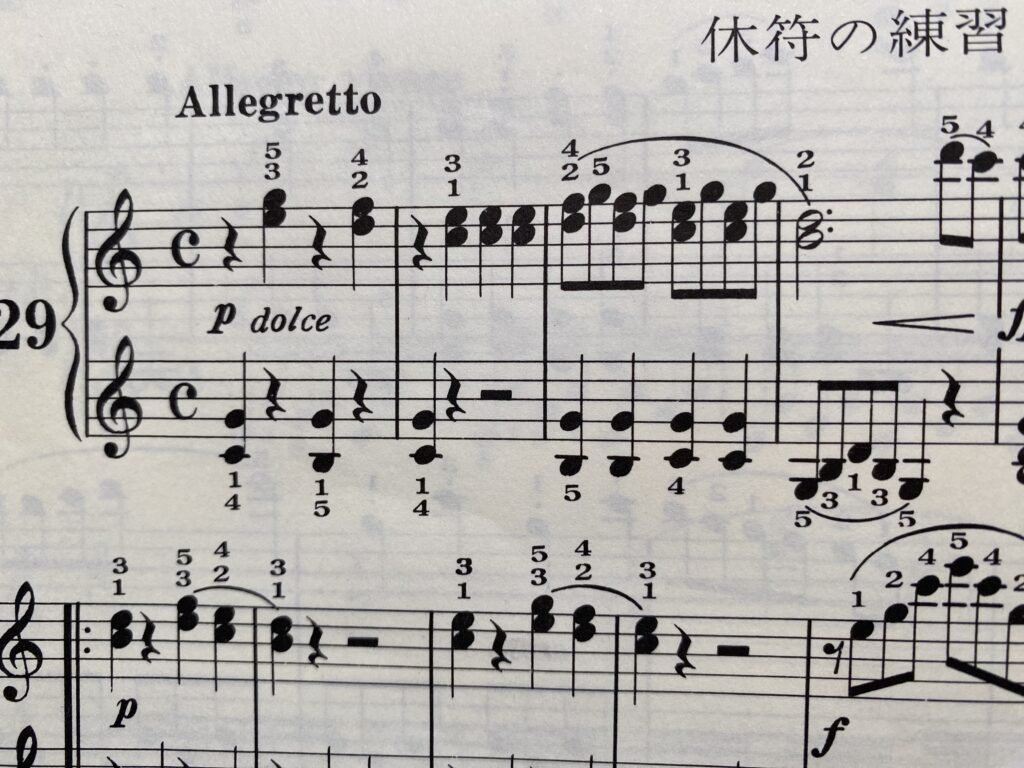

第29番【休符の練習】

「リトルピアニスト」には、副題として学習のねらいが書いてあります。

第29番からは「休符の練習」です。

このあたりからは曲想に変化がついて、練習していて楽しくなってくるでしょう。

休符は「音がない」というよりも、「空白が存在する」という意識で演奏すると、表情にメリハリがつきます。

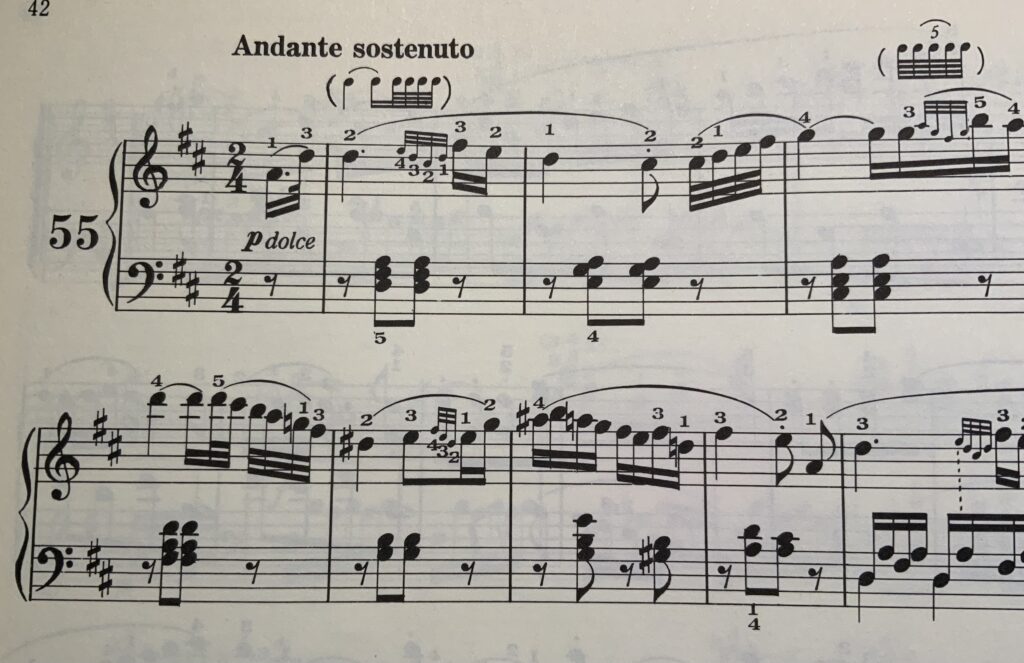

第55番【装飾音の練習】

装飾音がさりげなく増えていくのも「リトルピアニスト」の特徴。

クラシックの名曲には、さまざまな装飾音符が使われています。装飾音の知識とテクニックは必須です。

第55番は、楽譜の上に実際の弾き方の補足↓がついています

…が、こうした補足を読んだだけで初級者が自力で装飾音の弾き方をマスターするのは、かなり無理があると思います(-。-;

この段階では、レッスンで先生の説明を聞いて納得したり、動画を見て「こうやって弾くのかぁ〜」とマネできれば十分。

ソナチネの第2楽章など、ゆったりした緩徐楽章(かんじょがくしょう)に出てきそうな曲です。

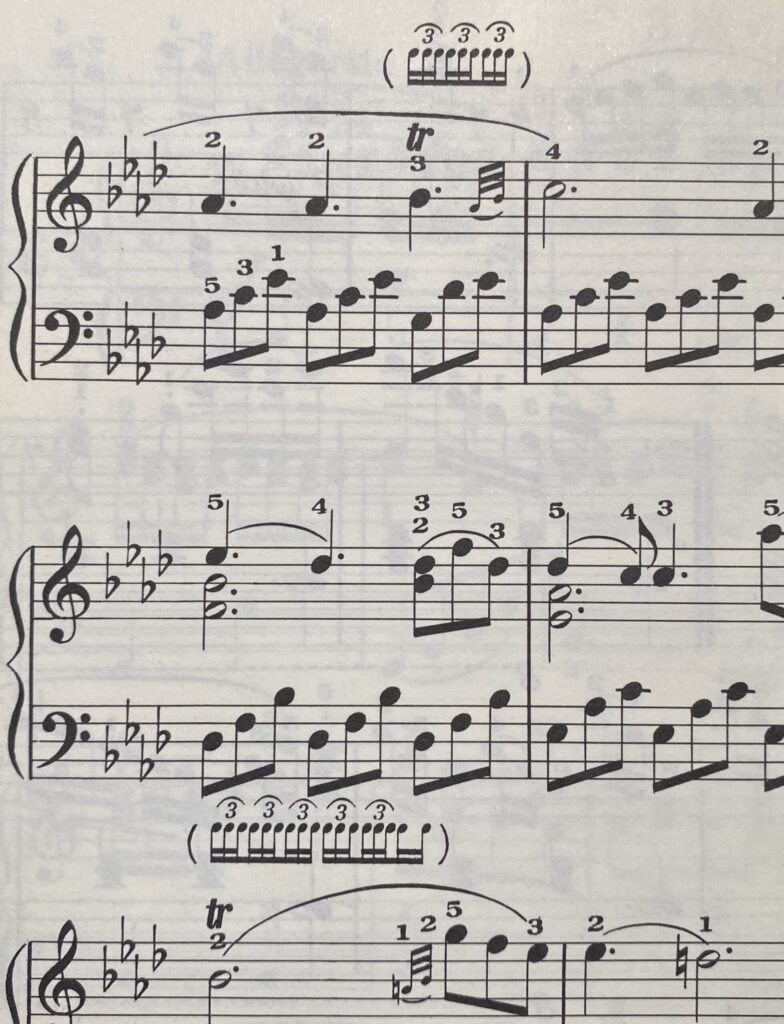

第70番【もっと発展した装飾音の練習】

第70番は、もっと発展した装飾音の練習としてトリルが出てきます。

古典のソナチネやソナタにも、ロマン派のショパンにも、こうした長〜いトリルが登場することがよくあります。

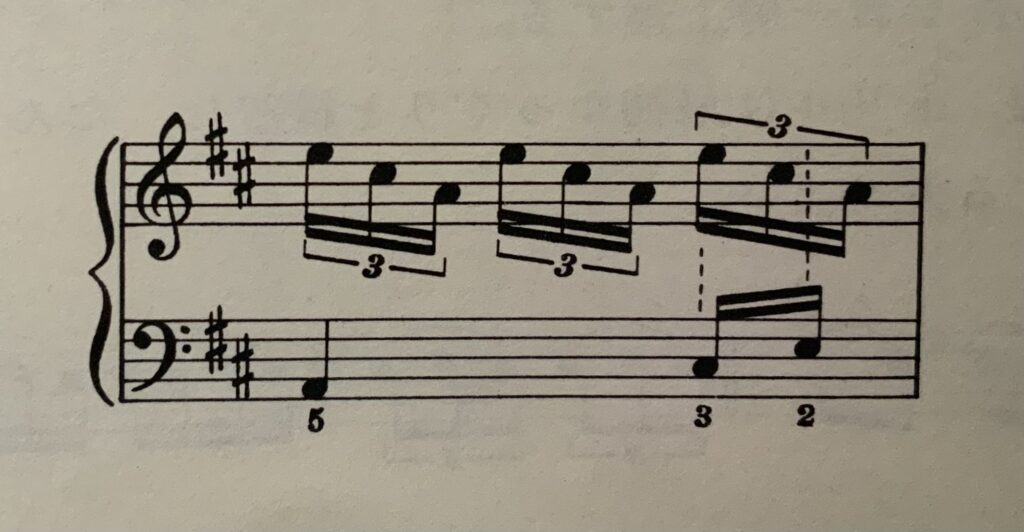

第56番【ポリリズムの練習】

第56番には、この教本ではじめてポリリズムが登場します。

右手と左手で、2対3と3対2のリズムを同時に演奏する部分が複数回あらわれます。

こうした複雑なリズムは、すぐにピアノで弾くのではなく、両手のリズム打ちから練習から始めてみましょう。

大人に人気の中級の曲には、ドビュッシーの「アラベスク第1番」など、ポリリズムの曲がたくさんあります。

そんな曲に取り組む前に、まず「リトルピアニスト」でポリリズムをマスターしておくと良いですね。

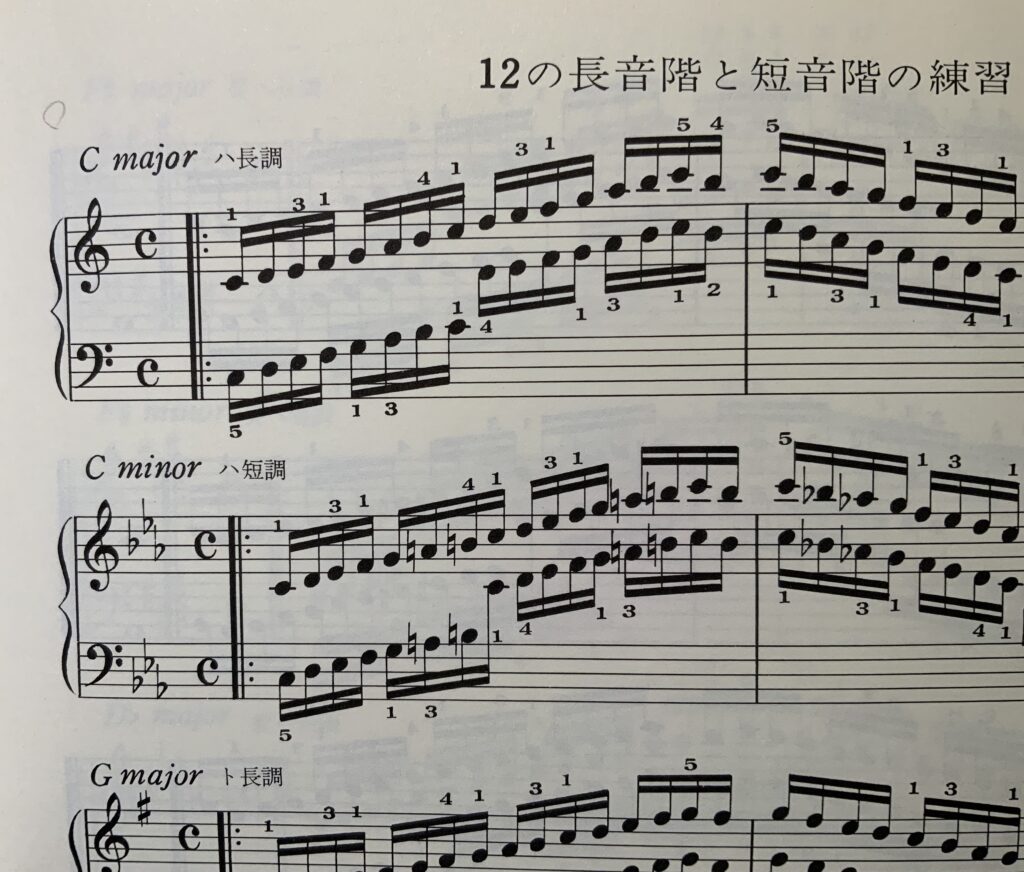

音階の練習

音階の練習もあります。2オクターブの長音階と短音階です。

「バーナムピアノテクニック全調の練習」や「ハノン・ピアノ教本」では、長音階と短音階が平行調(ハ長調とイ短調)で組み合わせられていますが、「リトルピアニスト」では同主調(ハ長調とハ短調)の組み合わせの並びです。

平行調、同主調についてはこちらの記事を参考に↓

また、音階の長さは教本により違っています。

- 「バーナムピアノテクニック全調の練習」は1オクターブ

- 「リトルピアニスト」は2オクターブ

- 「ハノン・ピアノ教本」は4オクターブ

オクターブは長くなるほど難易度が難しくなります。

音階練習は、バーナム全調の練習→リトルピアニスト→ハノンが無理のないステップアップの順番です。

「リトルピアニスト」YouTube再生リスト

「リトルピアニスト」はYouTubeに全曲収録予定です。現在、再生リスト更新中。

【まとめ】大人のツェルニーに「リトルピアニスト」がおすすめ

今回は大人の初級者、はじめてのツェルニーに「リトルピアニスト」がおすすめの理由を解説しました。

「リトルピアニスト」は

- 難しすぎない、ちょうど良い難易度のツェルニー練習曲

- テクニックだけでなく、音楽的に演奏できる曲

- 「ツェルニー30番」や「ソナチネ・アルバム」への導入に最適

- バーナムやハノンとは違った音階練習ができる

という、大人に使い勝手の良い練習曲です。